MENU

こどもの治療・フッ素塗布

- TOP

- こどもの治療・フッ素塗布

小児歯科PEDIATRIC DENTISTRY

小児歯科

主に乳幼児期から永久歯が生えそろう12歳〜13歳くらいまでを対象とした歯科診療です。虫歯の治療や予防処置、永久歯が健康的に生え揃うためのサポートをします。また、歯科治療に「怖い」というイメージを抱かず、安心して受診ができるように配慮していきます。

乳歯は永久歯よりも虫歯になりやすく、虫歯の進行も早いという特徴があります。当院では、永久歯への生え変わりを考慮しながら、子どものお口の健康を守っていきます。乳歯はいずれ生え替わりますが、虫歯になっても良いわけではありません。永久歯の生え方にも影響が出てくることがあります。

定期的に受診をしていただくことで、虫歯を早期発見できれば、簡単な治療で済みますので、子どもの苦手意識も生まれにくくなります。

小さな頃から予防歯科を行い、歯の健康を守る習慣をつけましょう。

お子さまの治療に対する

当院のこだわり

お子さまにとって歯科医院は、「ちょっとこわい場所」かもしれません。当院では、“子どもが自ら進んで通いたくなる歯医者さん”を目指し、安心と信頼の診療環境を大切にしています。

“痛くない・こわくない”を第一に

初めての歯科体験は、お子さまの将来の歯科受診への印象を大きく左右します。

当院では、無理に治療を進めず、まずは慣れてもらうことから始めます。

- 治療器具を見せながら丁寧に説明

- 音や感覚に驚かないよう段階的に進行

- 表面麻酔や極細針を使用し、痛みに最大限配慮した処置

キッズスペースのご用意

当院ではお子さまの診療前後やご家族が診療を受けている間の待ち時間などにお子さまにお楽しみいただけるキッズスペースをご用意しております。

小さなおうちをイメージしたキッズスペースは診療室と繋がった作りになっており、診療への導入もスムーズです。また、当院には小児治療の経験豊富な女医、スタッフが在籍しておりますので安心してお子さまを連れてお越しください。

当院での予防について

お子さまの歯はとても繊細で、むし歯になりやすい状態にあります。当院では、“むし歯になってから治す”のではなく、“むし歯にならないように育てる”ことを大切にした、予防中心の診療を行っています。お子さまの年齢やリスクに応じた、安心で効果的な予防メニューをご紹介します。

フッ素塗布(高濃度フッ素)

むし歯になりにくい歯を育てる

- 歯の再石灰化(自然治癒力)を促進

- 歯質を強化し、むし歯菌の酸に負けにくくします

- 永久歯が生えそろう時期まで定期的な塗布がおすすめ

対象年齢:1歳半頃〜中学生くらいまで

目安:3〜6ヶ月に1回(定期検診と合わせて)

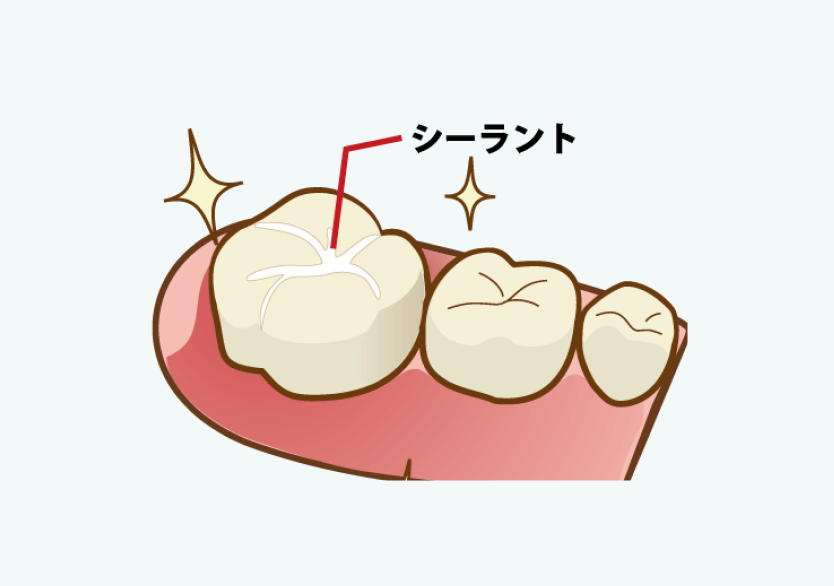

シーラント処置

(奥歯の溝の予防充鎮)

歯ブラシの届きにくい場所をしっかりガード

- 奥歯の溝は汚れがたまりやすく、むし歯の発生リスクが高い場所

- そこにあらかじめ予防的にプラスチック樹脂を流し込むことで、食べかすや菌の侵入を防ぎます

- 痛みや削る処置は不要で、短時間で終わります

対象:奥歯(特に6歳臼歯)など、深い溝がある乳歯・永久歯

歯みがき指導(TBI)・生活習慣アドバイス

正しいケア習慣は一生の財産です。

- お子さまの年齢や歯の生え方に合わせた、やさしく・楽しいブラッシング指導を行います

- ご家庭での仕上げ磨きのポイントや、おやつ・食事のタイミングと選び方もアドバイス

定期検診(メンテナンス)

歯科医院と一緒に育てる「むし歯ゼロ習慣」

- 乳歯のむし歯は進行が早く、気づいたときには重度になっていることも

- 定期的に通うことで、むし歯の早期発見・歯並びや噛み合わせの変化にも対応できます

口腔機能の向上に

対する取り組み

近年では子供の口腔機能の低下が危ぶまれています。

- ふとした時に、口をぽかんと開けている

- 硬いものを噛めない、食べない

- 食べ物をいつまでもモグモグ噛んでいて、なかなか飲み込めない

このような様子が見られたら要注意です。歯科医院で適切な対応や予防法を教えてもらいましょう。

こどもの口腔機能の発達について

子供の口腔機能の発達は、0~3歳が重要です。赤ちゃんは生後5~6か月ごろに始まる離乳食で段階的に口腔の機能、能力をはぐくんでいきます。

- 口を閉じて食べる

- 舌と上あごでつぶす

- 前歯でかみ切る

- 歯ぐきでつぶす

- 奥歯でつぶす(かむ)

といった順番で、舌やあご、口の筋肉を使った食べ方を学習していきます。歯の萌出など赤ちゃんの発達、能力に合わせた食べ物を選び、段階的に上手な食べ方を意識しましょう。ここで意識して舌や口の使い方を成長させてあげないと、舌の使い方を間違える、筋肉を使わずに丸呑みしてしまう、あごが育たない、歯並びや噛み合わせが悪くなるといったリスクが出てきます。

当院での取り組み

定期健診の際、お子さまの様子を歯科医師、歯科衛生士がよく観察します。そこでお子さまの姿勢や習癖、日常生活での異変等に対していち早く気づくように努めております。そしてそれぞれの子の特徴や口腔機能の発育程度に応じたトレーニング法や食事をする上での注意点をお伝えします。