MENU

むし歯

- TOP

- むし歯

むし歯治療CAVITY TREATMENT

むし歯治療

むし歯治療は、虫歯菌が出す酸によって溶けた歯の穴を修復し、歯の機能と見た目を回復させる治療です。初期むし歯は、痛みなどの自覚症状がないため、気づかないうちに大きく進行するケースは少なくありません。むし歯ができやすいところは、奥歯の溝や歯と歯の間など、歯ブラシが届きにくい部分です。また、歯周病や歯ぎしりによって歯茎が下がっている場合は、歯の根元にもむし歯ができやすくなります。むし歯を早期発見・早期治療するためにも3~4か月に1回くらいの頻度で、定期検診を受けることをおすすめします。

むし歯の進行度合いと

治療法について

むし歯はその進行度合いによって症状や治療法が異なります。

早期発見、早期治療が重要ですので定期的なチェックが不可欠となります。

CO (脱灰)

歯の表面に白濁した着色が見られることがあります。この段階では適切な歯磨きやフッ素の塗布によって自然治癒(再石灰化)することもあります。

C1 (エナメル質のむし歯)

歯の表面のエナメル質が溶けはじめ黒ずみが見られることがあります。この段階もまだ自覚症状はないことがほとんどです。治療法としてはプラスチックやセメントを詰める治療がほとんどです。

C2(象牙質まで広がったむし歯)

むし歯がエナメル質を超えて象牙質まで広がった状態です。直接詰めものを詰める場合やむし歯の範囲が広い場合には型を取って詰め物を作ることがあります。

C3(神経まで到達したむし歯)

大きく穴が開き、しみる症状が強くなったり、強い痛みを伴うため、ほとんどの人が虫歯ができたと気づきます。 この段階まで進行すると、詰め物・被せ物をする前に「根管(こんかん)治療」が必要となることがあります。

C4

むし歯の最終段階で、歯の根っこのみが残った状態です。

症状としてはC3同様の激しい痛みを感じます。また、むし歯菌によって神経にダメージを与え続けると、しみる症状や痛みを感じなくなることもあります。

むし歯にならないために

できること

規則正しい食生活を心がける

むし歯はお口の中の環境が酸性の状態が継続されることで歯の脱灰が起こりできる病気です。

一度食事をするとお口の中のphが低下し酸性の状態(ph4~5)になります。その後飲食をせず時間が経てば唾液の作用等によって再びphは元に戻ります(ph7)が、続けて間食をしたりダラダラと長時間食事を続けているとphが回復することなく低い状態が続くことになります。すると歯の脱灰が起こりやすくなりむし歯が進行していきます。

徹底したプラークコントロール

食生活に気を付けていても日頃のケアをおろそかにしていれば当然むし歯にはなってしまいます。食後の歯磨きに加え、フロスや歯間ブラシ等の補助器具を用いたケアでプラークコントロールを行うことでむし歯のリスクは減少します。

フッ素(フッ化物)によるむし歯予防

フッ素には、歯が溶けて虫歯になるのを抑制する作用やエナメル質の自己修復作用を助ける作用、虫歯菌が虫歯の元となる酸生成を抑制する作用があり、むし歯の予防にとても効果的です。当院でも年齢を問わず定期健診時などに行うフッ素塗布をおすすめしておりますのでご興味のある方はご気軽にお申し付けください。

なるべく痛みの

少ないむし歯治療

表面麻酔

表面麻酔は、歯茎に麻酔を塗りその部分の感覚を一時的に麻痺させる方法です。これを行うことで麻酔の針が刺さる際の痛みを軽減できます。

電動麻酔器

電動麻酔器を使用することで一定のスピードや圧力で麻酔液の注入が可能となり、痛みを軽減できます。

細い注射針

注射針の細さも痛みの軽減につながります。当院では35Gの最も細い注射針を使用することで、注射針が皮膚に刺さる痛みを軽減します。

つめもの、かぶせものの種類

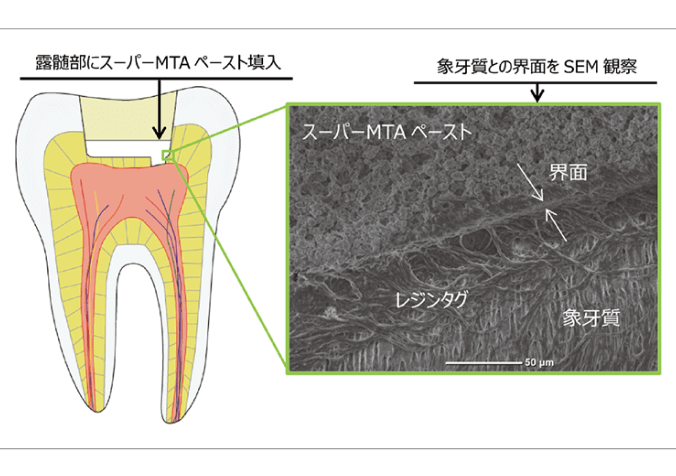

歯髄温存治療法(MTA)

大きなむし歯の場合、むし歯を削り取っていくと歯の神経まで到達してしまうことがあります。しかし、まだ神経の中にまで感染が広がっていない場合にはMTA (Mineral Trioxide Aggregate)セメントという保護材によって神経を取らずに残せることがあります。

MTAセメントの特徴

生体親和性が高い

体に安全な材料です。

強い殺菌作用

強アルカリ性で、虫歯菌を殺菌します。

保護層の形成

強アルカリ性なので、触れた部分は反応して第二象牙質(=保護層)を作り出しそれが神経への刺激 遮断につながります。

注意点

- 適応が限られて精密な検査、診断は必須

- 保険適応外

- 歯の状況によっては治療後に神経を取ることになる場合がある

生体に対しての治療なので100%ではありませんが、簡単に神経を残すことを諦めてしまう前に一度ご検討してみてはいかがでしょうか。